Prepare One Good Book

MASIH tentang buku.

Ada, atau saya kira banyak, orang yang setiap habis subuh selalu mengantuk. Kebiasaan ini kentara paling sering pada saat bulan Ramadhan.

Inilah alasan saya selalu harus punya buku bagus untuk dibaca, yaitu untuk menahan kantuk dan membuat saya semangat melek sampai nanti-nanti. Asyik lagi kalau bukunya tebal, bisa untuk bacaan beberapa hari ke depan.

Persediaan buku bagus ini juga bermanfaat kalau sedang bepergian dan kita memperkirakan bakal ada momen menunggu. Misal, menunggu laga bola di stadion, atau antri memperpanjang SIM/ STNK, atau mungkin menunggu hujan reda sewaktu tengah bepergian. Dalam kegiatan/ peristiwa itu, biasanya ada momen-momen menunggu. Kita bisa gunakan celah waktu yang ada.

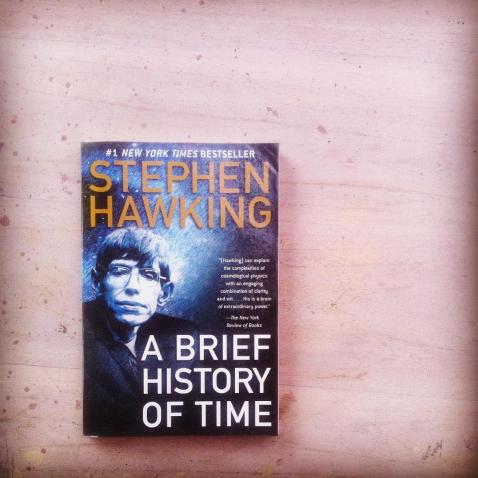

Ketika tulisan ini ditulis, saya punya buku menarik untuk selalu dibawa sebagai persediaan membaca: A Brief History of Time.

_______________________________

Instagram/ Twitter: @AriefBakhtiarD

Fixed Target

MILIKI target tetap untuk menjaga kestabilan kemampuan. Entah itu target per hari, target per bulan, atau per tahun. Entah itu target jangka pendek atau jangka panjang. Nanti kita bisa lihat seberapa konsisten diri kita.

Saya, misalnya, pernah memiliki target posting di blog minimal satu tulisan per pekan. Target ini bertahan selama kurang lebih tiga tahun (sebelum akhirnya blog itu saya hapus). Saya juga punya target tahunan menamatkan 100 buku per tahun. Dan itu terpenuhi pada tahun 2010 sampai 2014 (di tahun 2015, saya menurunkan target menjadi 50 buku).

Target yang saya buat tak selalu berhasil. Saya gagal untuk konsisten dalam membaca novel berbahasa Inggris yang saya targetkan minimal tiga bab per hari. Untuk tahun ini, saya baru menyelesaikan 42 dari target bacaan 50 buku, dan agaknya ragu apakah target itu akan berhasil saya selesaikan.

Kalau tidak konsisten, mungkin itu pertanda kita tak terlalu punya passion yang kuat pada poin target itu. Tapi bagaimana, padahal saya perlu berlatih bahasa Inggris? Itu berarti saya perlu strategi lain. Saya perlu cari cara lain agar tujuan tetap berjalan, mungkin dengan menurunkan target, hanya membaca buku yang menarik minat, atau mengubah waktu baca.

Saya tidak tahu, saya masih terus mencobanya.

_______________________________

Instagram/ Twitter: @AriefBakhtiarD

Saya bingun mau ngasih judul apa

Dunia yang ramai tiba-tiba sunyi, ketika tersadar kini ternyata Ia sendiri. Lalu, Ia tertawa menertawakan kesendirian itu.

***

Mentari masih mengambang ragu, sepenggalah tingginya. Udara masih suam-suam kuku, malu untuk memanas namun enggan terus menerus beku. Diluar, tetes-tetes air tercipta dari halimun yang menyelimuti ibu pertiwi dipagi hari. Angin membelai pinus di daratan tinggi Dieng, air kembali menetes melalui jalur-jalur daun keujung tepi.

Rumah diujung gang terbuka sedikit pintunya. Hembusan terkadang menyibak tirai yang masih tertutup rapat. Semilirnya semakin membekukan nuansa didalam rumah. Sang bayu menerobos ruang tamu, menampar kesadaran Zaenuri dari lamunannya yang dalam. Dirabanya bungkusan putih. Terasa bulir-bulir kecil membekas di telapaknya, rasa itu membuncahkan asa yang sekian lama terpendam derita. Al-fatihah terus dirapalkan, tak henti sembari menerawang gerbang yang tampak dari celah pintu yang sedikit terbuka.

Waktu tampaknya lama. Atau, adrenalin yang memompa jantungnya terlalu cepat untuk merasakan detik-detik berjalan di jam dinding kamar tamu. Gemuruh riuh tercipta dari detak jantungnya. Masih ditatapnya Gerbang di ujung pandang. Sembari meratapi kesendiriannya.

Pada dasarnya manusia adalah sendiri. Ia dilahirkan dalam kesendirian. Ia menangis sendiri. Meratap sendiri. Meratap perlahan setelah ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, tentang tuhannya, tentang perjanjian abadinya, tentang halimun-halimun suci di ruang tunggu dunia luntur setelah dibaliknya Ia. Manusia menangis sejadi-jadinya disaat sekitarnya terawa. Menangis, meraung, bergemuruh sendu nan rindu ketika sepercik demi sepercik ingatannya memudar, hilang, terbang menjadi bukan apa-apa.

Zaenuri paham benar arti kesendirian itu. Walaupun, tak lekat jua ingatannya ketika Ia sendiri menangis di ruang persalinan, namun kesadaran atas kesendiriannya terbentang di setiap jejak langkah hidupnya. Ia sendiri ketika ia berdiri diluar kelas kerana terlambat. Gurunya tak mau memahami benar bahwa semalam ia tidak mampu tertidur pulas ketika sebuah gelas terbang melintas ruang makan, membentur dinding kamarnya, Ibunya menangis, Ayahnya lalu keluar, pintu menghentak keras dan ia ditampar ketika bertanya pada ibunya kenapa ia menangis. Ia sendiri di malam itu, tiada tahu harus berkata apa, berbalik badan di tiap menit kebekuan malam. Tak sadar airmatanya meleleh membasahi bantalnya. Ia sendiri.

Zaenuri sendiri tatkala Ia pertama kali menginjakkan kakinya di Ibukota. Ia hanya mampu memandang orang yang lalu-lalang di Manggarai. Manusia bersliweran berjalan tergesa-gesa seakan waktu akan menelan mereka bulat-bulat. Kerumunan orang bergerak naik dan turun commuter line, berjalan berkelompok tak putus-putus. Mereka berlari, mengejar sesuatu yang tak nampak di mata mereka, mengejar sesuatu yang semakin jauh berlari ketika mereka berlari memburu suatu yang tidak mereka ketahui secara pasti. Zaenuri tercengang oleh banyaknya orang yang berlari, membelalak, berteriak, menabrak tanpa mengacuhkan sekitar mereka. Maklik-mahluk itu memang membuka matanya, namun zaenuri melihat bahwa mereka buta, tiada melihat sekitarnya, tiada melihat dalam diri mereka, tiada melihat semesta, mereka hanya melihat pikiran mereka seakan ilusi itu nyata. Dalam kenyataan itu zaenuri tersadar, dirinya seperti bayi yang pertama kali membuka matanya untuk memandang dunia. Ia menangis seperti bayi, merasa diseret nasib untuk menyeupkan diri dalam dunia yang benar-benar baru, yang tidak pernah ia Tahu1. Sekali lagi Ia sendiri.

Ketika telah berkeluargapun Zaenuri masih sendiri. Ia berangkat pagi-pagi untuk sekedar selembar kertas berwarna merah muda. Adzan subuhpun belum benar-benar paripurna dikumandangkan muadzin dari masjid di ujung gang, namun ia telah mengeluarkan mobilnya dan menembus rimba Jakarta. Ia sibakkan Letih, ia letakan perih, Ia menjadi manusia Jakarta seutuhnya, tanpa berpikir, tanpa merasa, yang ada hanya tergesa. Efisiensi menjadi tidak efisien kembali karena sehari-hari yang ada hanya berfikir mencari riba duniawi. Ia sadar dirinya kosong tanpa pernah memberikan arti bagi buah hati. Tiada apa yang ia tinggal dirumah karena ketika ia sampai di rumah, keluarganya telah terlelap dibelai mimpi. Jam 1 malam ia sendiri, mandi, lalu gosok gigi, tak lama kemudian merebahkan diri, menyisakan penat yang dalam, tertimbun rutinitas sehari-hari.

Namun, Sekaranglah ia benar-benar merasa sendiri. Keluarganya pergi, Istrinya kini telah bersuami. Ia sendiri menanggung beban 6 Miliyar, dengan ancaman dibunuh atau bunuh diri. Dunia memang berputar, selalu saja berputar, tidak pernah berhenti berputar. Setelah sukses di Jakarta, menumpuk harta yang katanya untuk keluarga, Ia merasakan semesta kini mengambilnya. Tidak hanya harta yang diambilnya, teman-teman dan keluarganya kini pada menepi meninggalkan ia sendiri. Siapa yang mau dekat dengan seseorang yang bangkrut dan diancam mati? Di dunia sekarang ini tak ada untungnya bergaul dengan orang seperti ini! Tidak menguntungkan sama sekali!

Berbagai cara telah dilakukan Zaenuri untuk bisa menyelesaikan permasalahannya ini. Konsultan bisnis telah didatanginya, namun itu tak ada artinya, karena Zaenuri sudah tak ada uangnya. Konsultan itu lembaga bisnis bukan lembaga kemanusiaan. Ia melihat Zaenuri sebagai aset bukan sebagai manusia sehingga ketika ia tidak ada apa-apanya buat apa ia mempertahankan aset itu? Dukun tak lupa ia sambangi. Mandi di pertemuan dua sungai, malam purnama, bulan Suro terlebih lagi jum’at kliwon sudah ia coba. Nol besar hasilnya. Hingga suatu saat ia mengetahui seorang guru agama di tetangga desanya di Dieng, Tanah kelahirannya. Ia datangi guru agama yang sering dipanggil Kyai Zaenuri itu, sama seperti namanya.

***

Rumah Kyai itu tak besar. Zaenuri menunggu 2 jam dirumah itu, karena sang Kyai sedang mencari rumput di tepi hutan untuk makan ternaknya. Sederhana benar Kyai itu, pikir Zaenuri. Ruang tamunya hanya bale-bale dengan anyaman bambu menjadi alasnya. Meja kecil menghiasi ruangan itu, terletak segelas teh, teko untuk mengisi ulang teh itu serta beberapa makanan ringan. Semua itu disiapkan untuk dirinya. Zaenuri agak tak enak hati juga karena merepotkan tuan rumah. Ia memang agak memaksa untuk menunggu Kyai Zaenuri. Mau bagaimana lagi, ia sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Dirinya kini bergantung kepada Kyai itu untuk bisa menyelesaikan masalahnya.

Selepas dzuhur, Zaenuri akhirnya bisa bertemu Kyai Zaenuri. Sembari menghisap rokok kretek, Kyai itu mendengar keluh kesah dari Zaenuri. Diceritakannya segala macam yang menjadi kesusahan hatinya. Tentang hutangnya, tentang ancaman matinya, tentang keluarga dan teman-temannya yang menepi, tentang kesendiriannya, tentang anaknya, tentang istrinya yang sudah bersuami lagi, semua hingga tandas tak bersisa. Namun, bukannya kosong dan lega yang dirasakan Zaenuri, yang ada hanya akumulasi emosi.

Kyai Zaenuri tersenyum “Sudah ceritanya?”

“Sudah Kyai” Zaenuri menimbali.

“Sekarang apa yang kamu cari? Kenapa tidak kamu lepaskan saja semua, menjalani apa adanya dan hadapi?”

“Saya sudah gak kuat lagi Kyai, Saya Cuma minta hutang saya lunas dan saya tidak dibunuh oleh para debt collector. Saya sudah letih setiap hari berlari dari para debt collector lari sana, sembunyi sini. Hidup saya tidak tenang Kyai, saya ingin senang, saya ingin bisa tertawa sebebas-bebasnya tidak seperti saat ini, cemas, takut, kecut! Cuma itu Kyai! Cuma itu! Yang lain saya iklashkan!”

“Hmm…” Kyai menimbali sembari meraba janggutnya yang mulai memutih.

“Kok Hmm… Kyai? Bisa tidak?” timpal Zaenuri seakan memaksa. Ia sedikit kecewa datang ke rumah Kyai itu. Waktu ia datang ke Dukun, tanggapannya lebih amtusias, jawabannya lebih meyakinkan, persyaratannya lebih nyata. Saat ini ia hanya melihat sang Kyai mendengarkan tanpa antusias sama sekali, sembari manggut-manggut, terkadang menghisap rokok kretek dalam-dalam.

Kyai Zaenuri menerawang, lalu “besok kesini lagi, akan saya beri pegangan dan doa-doa” sembari berdiri dan mempersilahkan Zaenuri untuk pergi.

***

Ternyata saratnya mudah. Ia hanya perlu menggenggam bungkusan putih dan membaca Al-fatihah, lalu bertemu dengan para debt collector ketika mereka datang menagih hutang itu. Pagi ini, saat udara suam-suam kuku, Zaenuri sudah bersiap di Ruang tamu sembari menggenggam bungkusan putih dan membaca Al-fatihah. Dipandangnya gerbang, mulai tampak pria-pria bertubuh kekar berjalan memasuki halaman rumahnya.

Tanpa mengetuk pintu, pria-pria itu masuk dan menatap Zaenuri dengan garang.

“Sudah kamu siapkan uangnya? Heh?” Tanya seorang diantara mereka.

Zaenuri diam saja. Ia teringat pesan Kyai Zaenuri untuk tidak berbicara selama pertemuan itu. Ia cukup menggenggam bungkusan dan membaca Al-fatihah. Hanya itu!

“Bajingan!” Hardik pria yang lainnya

“Kamu ditanya goblok!”

Zaenuri masih diam sembari komat-kamit. Gerakan bibirnya tampak jelas

Salah seorang dari pria-pria itu maju, menyambar kerah bajunya. Dihentakkan tubuh Zaenuri ke tembok ruang tamu, pria itu menatap mata Zaenuri.

“Bisa bayar atau nggak? Jangan mempermainkan kami ya, kamu! Yang menyuruh datang kamu sendiri tahu!”

Zaenuri berpegang teguh dengan Syarat-syarat yang diajukan sang Kyai. Digenggam bungkusan lebih erat, bacaan Al-fatihan semakin cepat. Mulutnya semakin tampak komat-kamit. Pria yang menggenggam kerah bajunya tak sengaja menangkap gerakan bibir itu.

“Oh… Kamu memantrai kami!” tak lama kemudian sekepal genggaman tangan melayang ke rahang kirinya. Zaenuri tersungkur. Bos para debt collector itu maju berjongkok di depan Zaenuri. Ia tersenyum.

“Tak ada gunanya memantrai kami mas, dukun kami lebih sakti! Sarat apa yang diajukan dukunmu? Ha!”

Zaenuri masih percaya kepada kharomah Kyai Zaenuri. Ia tetap menggenggam bungkusan. Dirapalkan Al fatihah semakin cepat.

“Hajar!” ucap si Bos sembari berdiri dan duduk di Kursi yang tadi di duduki oleh Zaenuri. 4-5 orang mulai melayangkan tangan dan kakinya. Mereka tampak emosi seakan-akan uang tagihan itu milik mereka sendiri, bukan milik bank dan para rentenir. Mereka hanya kecipratan 500.000 per orang sekali datang. Nyatanya uang memang telah menutup logika.

Kaki dan tangan para debt collector itu menemui badan Zaenuri. Terkadang kepala, terkadang tangan yang menutupi kepala, terkadang kaki, apapun yang menjadi bagian tubuh Zaenuri. Meja dan kursipun terkadang tak sengaja ikut menjadi pelampiasan para debt collector itu. Hujanan pukulan dan tendangan, tak lupa caci maki semakin melemahkan Zaenuri. Tak lama kemudian bungkusan yang digenggamnya terjatuh.

Bos debt collectorpun melihat bungkusan terjatuh. Diambilnya bungkusan itu, dirabanya, terasa bulatan-bulatan kecil mengisi kain mori. Disuruhnya pria-pria itu berhenti.

“Stop… stop…”

Ia lalu berjongkok dihadapan Zaenuri.

“Ini jimatmu? Ha… Hahaha…” Ia bertanya sembari tertawa. Pertanyaan retorika memang. Dibuka bungkusan itu lalu ditumpahkan isinya di depan muka Zaenuri yang kini berlumuran darah.

“Hahahahaha……” Si bos tertawa semakin keras diikuti anak buah mereka.

“Kotoran Kambing!” dibantingnya bungkusan itu sembari berdiri dan berlalu pergi.

“Biarkan dia berfikir betapa bodohnya dia” ucap si Bos memimpin para debt collector keluar.

***

Adegan itu seperti gerakan lambat di mata Zaenuri. Satu persatu isi bungkusan itu meluncur perlahan, mengambang di udara, dan memantul pendek serta menggelinding di lantai. Lantai di depan mukanya. Tampak bulir-bulir kotoran kambing. Menggelinding.

Dunia yang ramai tiba-tiba sunyi, ketika tersadar kini ternyata Ia memang benar-benar sendiri. Lalu, Ia tertawa menertawakan kesendirian itu. Ia telah terbebas dari hutang, tidak dibunuh dan Ia bisa senang tertawa sebebas-bebasnya. Tawanya menggema di langit dan bumi. Kini ia selalu tertawa! Hahaha…

1 : Di Inspirasi dari Buku Perempuan di Titik Nol oleh Nawal el Saadawi

Oh iya. Saat ini jam 09.00 WIB. Kyai Zaenuri sedang merumput. Angin berembus. Suam-suam kuku. Angin itu membelai telinga Kyai Zaenuri. Kyai Zaenuri tersenyum mendengar kisah dari sang Bayu. Anak yang memiliki nama seperti namanya kini telah terbebas dari Hutang, tidak jadi dibunuh dan sudah bisa tertawa. Anak itu kini berada di kota, sedang tertawa sembari disebut orang gila.

Harta, Anak dan Agama

Oleh: Agus Hari

Pada tahun 10 H, sahabat nabi yaitu Sa’ad bin Abi Waqqash sakit parah. Kemudian, Rasulullah SAW menjenguknya. Sa’ad merupakan orang kaya dan memiliki satu orang anak perempuan. Atas kecintaannya pada Islam, Sa’ad menanyakan kepada Rasulullah mengenai kondisinya. Sa’ad menanyakan, “bolehkah saya bersedekah 2/3 hartaku?” Pertanyaan Sa’ad ini tentu merujuk pada keinginannya agar harta yang dimiliki bermanfaat besar bagi ummat. Rasul menjawab, “jangan!”. Mengetahui Rasulllah melarang, Sa’ad kembali menanyakan, “bagaimana kalau setengah dari harta yang kumiliki?” Rasulullah kembali menjawab “Jangan!”. Sa’ad pun kembali menanyakan, “bagaimana kalau sepertiga?”Maka Rasulullah menjawab, “Boleh. Namun sepertiga itu sudah banyak. Sungguh seandainya meninggalkan keturunan dalam kondisi kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi yang meminta – mintapada orang lain.” Kemudian, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan hartamu untuk mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala. Sampaipun yang engkau berikan untuk makan istrimu” (HR Bukhari, Muslim).

Kisah diatas sederhana, tapi maknanya besar bagi kita dalam memahami relasi harta, anak, dan islam. Harta yang kita miliki, tentu harus melalui proses dan cara yang halal. Setelah itu, kita tidak boleh mengabaikan keturunan dan agama sebagai bagian dari harta tersebut. Sebesar apapun cinta kita pada agama, kita tidak boleh melupakan keturunan. Begitupun ketika cinta kita pada keturunan sedemikian besar, kita tidak boleh melupakan kalau harta berpotensi menjadi “amal jariyah” alias amal yang tidak terputus. Oleh karena itu, gambaran hadis diatas jelas, yaitu menginfakkan sepertiga dari harta yang dimiliki. Selebihnya, bisa diberikan pada anak dan istri.

Kisah diatas menemukan momentumnya saat ini, dimana orang tua dan anak seringkali “tabu” membicarakan harta. Ketabuan itu muncul (mungkin) dikarenakan kisah kekeluargaan yang terputus gara – gara berebut harta warisan. Dengan demikian, lebih baik tidak membicarakan soal harta. Sebagian sahabat saya seringkali berujar kalau yang ingin diwariskan kepada anak adalah ilmu. Tolak ukurnya sederhana, yaitu mau sekolah setinggi apapun akan dibiayai, tapi soal harta biarlah dia mencari sendiri. Mungkin Anda akan sependapat dengan apa yang dikatakan beberapa sahabat saya tersebut. Tapi, apakah pandangan tersebut akan berubah setelah membaca hadis di atas? Wallahu a’lam.